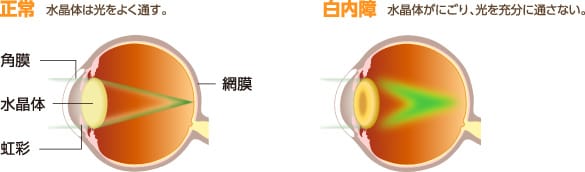

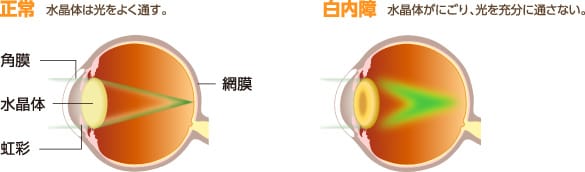

人の目には、カメラのレンズに相当する「水晶体」という部分があります。この水晶体がさまざまな原因で白く濁ってくる病気が「白内障」です。

発症の原因はいくつかありますが、ほとんどが加齢によるもので、高齢の方ほど多く発症しやすい病気といえます。他にも先天性や外傷性、他の病気と合併して発症するものなどがあります。

〒330-0044 埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎 3-1-25

人の目には、カメラのレンズに相当する「水晶体」という部分があります。この水晶体がさまざまな原因で白く濁ってくる病気が「白内障」です。

発症の原因はいくつかありますが、ほとんどが加齢によるもので、高齢の方ほど多く発症しやすい病気といえます。他にも先天性や外傷性、他の病気と合併して発症するものなどがあります。

白内障は初期の段階では自覚症状がないことがほとんどですが、水晶体の濁りが進行するにつれて視力の低下やかすみ(霧視)、まぶしさなどの自覚症状が出現してきます。

水晶体の濁り方は人によって違うため、症状もさまざまですが、次のような症状がある場合は白内障の疑いがあるでしょう。

この他、視力の低下によって近視が進んだように感じたり、実際にメガネの度が合わなくなるといった不都合が起きる場合もあります。

水晶体は、目に入った光の屈折を調節してピントを合わせるカメラのレンズのような役割を持っています。実際のカメラでレンズがくもったり汚れていたら、光が反射してピントのぼやけた写真しか撮れません。それと同じように、人の目でもレンズ役の水晶体が濁っていたら、かすんだり、ぼやけて見えたり、まぶしく感じてしまうのです。

多くは加齢の影響により、水晶体が濁って発症します。

また、先天性、外傷性(怪我によるもの)、糖尿病、アトピー性皮膚炎など全身疾患に合併する白内障もあります。

なんらかの自覚症状が現れたら、早めに眼科を受診しましょう。基本的な検査から、手術が必要になった場合に受ける検査まで、主に以下のような検査が行われます。

治療は根本的治療としては手術しかありません。

白内障でも程度が軽ければ、合併症に注意しながら点眼などで経過観察を行います。

白内障の手術は、局所麻酔・日帰りで比較的短時間で終わります。短時間のため簡単なものというイメージを持たれがちですが、実際には眼球の内部というデリケートな場所に施術するわけですから、細心の注意と緻密で繊細な技術が必要となります。また、術後は合併症を予防するために一定期間点眼をしていただきます。

3割負担の方で片眼50,000円前後の自己負担になります。

1割、2割負担の方は自己負担金が異なります。

手術費用が健康保険適用、眼内レンズ費用が自費負担となります。

眼内レンズの種類により異なりますがおおよそ、片眼 32から35万円程度になります。

白内障の手術では、濁ってしまった水晶体の代わりに「眼内レンズ」と呼ばれる直径6mmほどの人工レンズを目の中に挿入します。眼内レンズの種類は、大きく分けて単焦点眼内レンズと多焦点眼内レンズがあります。どのような眼内レンズを挿入するかは、術前の各検査結果や術後の左右の視力バランス、そしてご本人の希望などを考慮して、医師と相談して決定することになります。眼内レンズの選択は、その後のQOV(クオリティ・オブ・ビジョン/視覚の質)はもちろん、QOL(クオリティ・オブ・ライフ/生活の質)にもかかわることなので、ご自分のライフスタイルに適した度数のレンズを選んでもらうよう、事前に医師とよく相談することが大切です。

正常時の人の目は、見る対象との距離によって水晶体が厚みを変えて、ピントを合わせてくれます。しかし、水晶体に置き換えられる眼内レンズにそのような調節機能はなく、ピントが固定されることになります。そこで、どのくらいの距離にピントが合ったレンズを選ぶか、手術の前に決めることになります。

眼内レンズは、大きく分けて2種類あります。

ピントは1ヶ所に固定されますが、患者様のライフスタイルに合うようにピントの合う距離を遠方・中間・近方から選択することができます。

例えばピントを遠くに合わせた場合、左の写真のように手元を見るときは眼鏡が必要となります。単焦点眼内レンズは健康保険が適用となります。

遠くと近くの2ヶ所にピントが合うように設計された眼内レンズです。このレンズを用いた手術は先進医療となるため、健康保険は適用されませんが、民間の保険会社の先進医療特約に加入されている方は、手術費用が保険会社から給付される場合があります。詳しくは、加入されている保険会社にお問い合わせください。

白内障の手術は、水晶体に「水晶体再建術」という水晶体を吸引除去する処置を行い、眼内レンズを挿入します。具体的には、まず眼球の一部を小さく切開し、そこから水晶体の前嚢を切り取ります。次に、超音波を当てて皮質と核を砕いた後、これらを吸引して取り除きます。最後に、残った後嚢の上に人工の眼内レンズを挿入するという手順で行われます。眼内レンズはシリコンやアクリルといった柔らかい素材でできているので、小さな切開創からでも挿入できます。

なお、かなり進行した白内障では、水晶体の核が固くなって超音波で砕きにくくなっている場合があります。そのような時は、砕かずにそのまま取り出す「水晶体嚢外摘出術」という方法がとられることもあります。

合併症の頻度は低いのですが、後嚢破損、眼内炎、角膜内皮障害等の合併症が知られています。

【手術前後の生活について】